福岡県小倉キャンパスキャンパスブログ ブログ 2025.07.02 【子ども・福祉コース】知ることからはじまる優しさ 〜視覚障がい理解の学びを通して〜

https://www.ktc-school.com/reserve/?kubun=2&event=001&campus=4646/reserve/?kubun=3&event=002&campus=46こんにちは。

おおぞら高校、小倉キャンパスです。

子ども・福祉コースは「子どもに関わる仕事がしたい」、「福祉の分野に興味がある」、「誰かの役に立ちたい」という思いを持っている人のためのコースです。

少子高齢社会の今を生きる高校生にとって、保育と福祉の両方学ぶことで、これからの社会を生き抜く力が身につきます。

保育・福祉に関する資格の取得や授業で学んだことをいかし、実習で子どもや高齢者の方々と実際に関わることで、それぞれが新たな知見を得ています。

今回は点字図書館の方々に来校していただき、視覚障がいの方々の世界を教えていただき、私たちにできることを話し合ってみました。

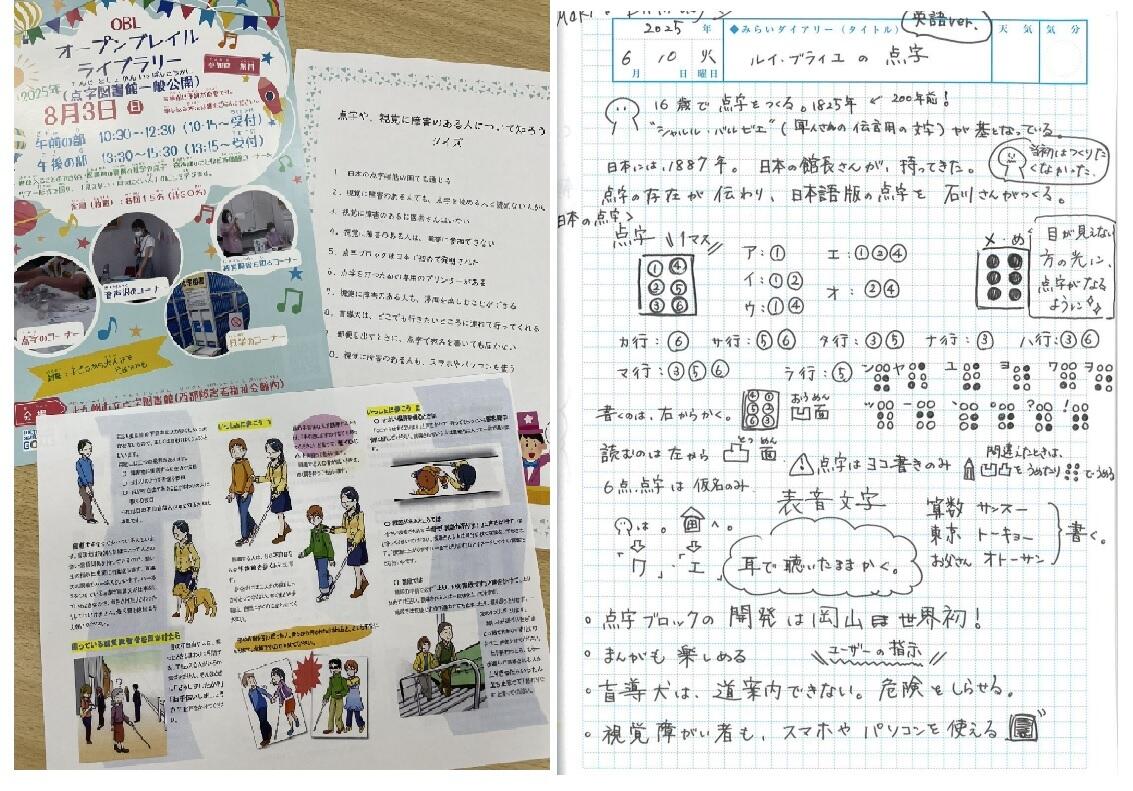

生徒がどのように理解を深め、感じ、成長していったのかを紹介します。 <いただいた資料と生徒のKTCみらいノート®>

<いただいた資料と生徒のKTCみらいノート®>

視覚障がいとはどんなこと?

視覚障がいは大きく「先天性(生まれつき)」と「後天性(後から)」の2つに分けられるそうです。

先天性の方は幼いころから点字や触覚を使った訓練を受けることが多いのですが、後天性の方は点字を学ぶ機会が限られる場合もあるとのこと。だからこそ、みんなが同じ方法で情報を得ているわけではないそうです。

生徒の声「生まれつき見えない人もいれば、あとから見えなくなる人もいると知って、みんなの困りごとやサポートの仕方が違うんだなと感じました」

実際に点字を読んでみよう

今回の学びでは、視覚障がいの方が日常的に使っている「点字」を実際に体験してみました。点字とは、6つの小さな点の組み合わせで、ひらがな一文字を表す表音文字です。目で見る文字とはちがって、指先で触って読む点字は、想像以上に繊細で、集中力と感覚が必要とされるものでした。

生徒の声「見てしまえば何が書いてあるか分かるけど、目を閉じて触って読むのはすごく難しかったです。指先で"読む"というのはこういうことなんだと実感しました」

点字を書くときには、「点字器(てんじき)」という特別な道具を使います。点字器は、バインダーのような形をしていて、厚紙をはさんで針のような道具で一つひとつ点を打っていきます。驚いたのは、書く向きが"右から左"ということ。これは裏面から点を打って、表に出た点を触って読むためだそうです。読むときは、点の出ている表面を"左から右"へと指を滑らせていきます。

生徒の声「書くときと読むときで向きが逆になるなんて知らなかったです。頭も手も使って、とても頭がこんがらがりそうでした」

点字を「読む」「書く」体験は、思っていたよりもずっと難しく、でもとても貴重なものでした。情報を得る方法は人によって異なること、そのための工夫や努力があることを、肌で感じることができた時間でした。

生徒の声「読み書きって当たり前だと思っていたけど、それが難しい人もいる。そういう人が安心して暮らせるように、自分にできることを考えたいと思いました」

生徒は、実際に自分の手で点字に触れ、試行錯誤しながら学ぶことで、「知ることの大切さ」や「思いやりの視点」を自然と身につけていったようです。

点字は「読む」だけじゃない、支援も大事

点字は視覚障がいの方にとってとても大切な情報のツールですが、実は点字が書かれている場所を知らなければ触れられないという課題もあるそうです。

例えば駅の新幹線乗降口や公共トイレの案内などには点字があるけれど、気づかなければ意味がありません。だからこそ、「ここに点字がありますよ」と周りの人が教える支援も重要だそうです。

生徒の声「点字は見えない人の"目"みたいなものだけど、場所を知らなければ意味がないと聞いて、支援には知識も必要だと気づきました」

声かけのむずかしさと小さな気遣いの大切さ

視覚障がいの方に声をかけるのは、勇気がいるしどう接したらいいか迷うことも多いそうです。

周りの人が「どう助けたらいいかわからない」という気持ちになるのも自然なこと。でも専門家の話では、まずは知ることが一番大事で、ちょっとした配慮や声かけで安心感が生まれるそうです。

例えば点字ブロックの上に自転車を置かない、信号が変わったことを声で知らせるなどの小さな工夫が、実はとても助けになるとのことでした。

生徒の声「声をかけるのが怖かったけど、知識が増えると気持ちも変わって、ちょっとした声かけなら自分にもできそうだと思いました」

盲導犬やテクノロジーで広がるサポートの世界

盲導犬は視覚障がい者のとても頼もしいパートナーですが、信号の色はわからないため、周囲の音を頼りに安全を確認しているそうです。

また、最近はスマホの音声読み上げ機能やナビアプリが進化していて、視覚障がいの方も自分でスマホを操作しやすくなっているとのことでした。

生徒の声「盲導犬も信号の色はわからないと聞いて驚きました」

生徒の声「テクノロジーの力で視覚障がいの方もスマホを使いこなせる時代なんだと知って、とても便利だと思いました」 <取組みの様子>

<取組みの様子>

生徒が感じた「学び」と「成長」

こうした話を聞いて、生徒は「知らなかったこと」を「知る」ことで、自分の中に少しずつ勇気や優しさの種が芽生えていったそうです。「怖い」「どうしていいかわからない」という気持ちが少しずつやわらぎ、支え合いの輪の中で自分にもできることを見つけようとしています。

生徒の声「最初は声をかけるのが怖かったけど、知識を得てからは自分から声をかけてみたいと思えるようになりました」

生徒の声「視覚障がいの方のことを知って、支援って難しそうだけど、ちょっとした気遣いで助けになるんだとわかって、心が楽になりました」

今回の学びで生徒は、視覚障がいについての理解を深めただけでなく、自分自身の成長も実感できたとのことです。

これからも、知ることを楽しみながら、誰かの力になれる人に一歩ずつ近づいていってほしいと思います。

おおぞら高校の子ども・福祉コースは、保育士になりたい、福祉に携わる仕事に就きたいと思っている生徒だけでなく、誰かの役に立つ仕事がしたい、その方法を考えたいと考えている生徒にもおすすめのコースです。

興味をもった方は、是非、おおぞら高校に話を聞きに来てみてください。

093-522-7778 へお電話を!

メール:kyusyu-info@ktc-school.com

公式instagram:https://www.instagram.com/ktcschool/

北九州市門司区、小倉北区、小倉南区、若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区、中間市、遠賀郡、直方市、宮若市、鞍手郡、田川市、田川郡、行橋市、京都郡、豊前市、築上郡、山口県下関市、宇部市、山陽小野田市、萩市、美祢市、大分県中津市、宇佐市